https://mp.weixin.qq.com/s/RA0CGW0NVv6fDzJkiUBAbw

(在 x 上看到这张图,不知道作者是谁)

最近,本着取人之长的目的,用 AI 批量跑了很多别人的爆款内容做研究(后面看看能不能变成工具发出来),也默默地围观了一些直播间,再加最近也有很多朋友分享了一些我以前不太了解的商业模式,有那么些心得体会,想碎碎念一下,可能会有些“鸡汤体”或者“道德感低”,要是感到不适,先抱歉。

两条路

1,快速路径:制造“垃圾“内容 → 获得流量 → 建立变现渠道

2,慢速路径:坚持专业 → 在小圈子积累口碑 → 高价值变现

说实话,绝大多数都是第一条路来的,甚至走第二条路的也在某个时刻换到了第一条路。

感觉在目前推荐算法下,第二条路没有第一条路活的好,毕竟微信公众号自己都靠算法了,有粉丝积累的未必有人家会搞流量爆款的变现容易。

为什么你看不上的“垃圾”总能病毒式扩散?

跑了上万篇内容,大概就这几个招数:

1,给大脑喂”快餐”,或者叫专业知识麦当劳化:

想象一下你在麦当劳、肯德基点餐:汉堡、薯条、可乐,简单又直接。现代内容也是这样,要切碎再切碎。

比如,“三分钟掌握XX技巧,超高效!绝绝子”,“95后女生炒基金年入百万,只用这三招”,“懒人必备:快速学会XX,秒变高手”, “前任为什么总是想回头?医生告诉你真相”。

2,搞情绪,争议话题引战:

制造焦虑:”35岁危机”

立竿见影:”三步赚大钱”

道德绑架:”不转不是中国人”

满足虚荣:”高手都在偷偷做这个”

比如,“外企到底是天堂还是地狱?”,“打工人的孩子,到底该不该去贵族幼儿园?”,“结婚三年,TA还在还花呗”。

3,让分享变成炫耀,能让人显摆的内容传播速度会快很多。

比如,“哈佛研究:如何在职场中快速晋升,点开看最前沿的智慧!”,“我刚测完这个人格测试,结果太准了!你也来试试?”,“分享这个深度文章,让你成为朋友圈的专业人士”。

4,所谓投喂算法的技巧:

用悬念吊胃口,故意留坑让人吵,引导用户@好友。

比如现在很多短视频最开头那几秒的反转镜头,激发观众的好奇心,短视频多加一个”摔碗”镜头数据就会好很多。

5,击中人性软肋

想要速效(”7天变瘦”比”科学减肥”吸引人)

喜欢简单(”成功就两步”比”需要长期努力”好卖)

爱反权威(”专家不会告诉你的秘密”特别吸睛)

6,在“真实”的背景下搞一些极限(极端)人设对比与”逆袭”:

尤其是观看逆袭故事时,观众大脑会产生”替代性成功”的快感,就是:”谷底-转折点-巅峰”,同样的,反过来“巅峰-转折点-谷底”也一样。

比如,”初中辍学送外卖,如今管理30人团队:我的翻身公式”,“从月入 10 万到离婚破产”,“前阿里P8的我被裁员后摆摊月入5万”,还有常见的“带着孩子送外卖、摆地摊”。

以前都说那些文章很多都搞标题党,其实那些短视频的封面和前三秒就是关键,其实也是一种封面党。

也可以说「那些看似”降智”的爆款背后,都藏着精密的设计。」

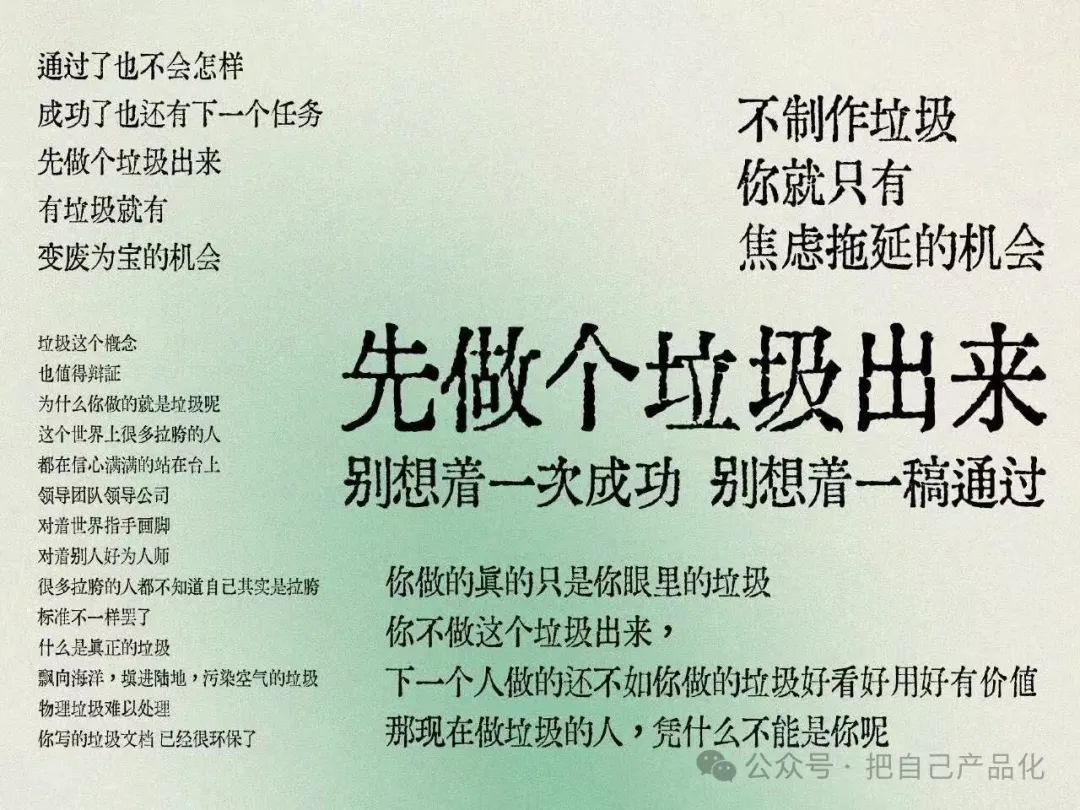

每个优秀的创作者,都是从写垃圾开始的

它不是终点,而是必经之路。

传播的终极智慧,在于懂得何时蹲下与众生对话,何时站立为王者加冕。

新人总在纠结”做优质内容没人看”,却不知道所有大师都经历过”垃圾阶段”。

那些知名作家也不大可能都能第一篇投稿就被选中,现在的千万网红早期视频也无人问津。

这不是鼓励生产垃圾,而是揭示一个真相:传播力需要认知缓冲带。就像芯片制造要先在硅片上刻蚀沟槽,内容传播必须先用”垃圾”凿开注意力缺口。

搞产品也是,“先做个垃圾出来,然后慢慢改进”,学会从中发现规律,聪明方式玩转这个游戏,总会有垃圾变废为宝的机会,否则,填充你的就是一边焦虑一边拖延。

写公众号是这样,搞播客节目也是这样,得先弄起来再说,脸皮够厚,不怕别人骂“什么垃圾玩意儿”。

现在有 AI 了,倒是加速了我生产“垃圾”的速度。

先行动,再完善,最后优化。

「所有振振有词的审美审判,都可能在未来某个清晨,被证明是傲慢的偏见。」

所以“垃圾”本身的定义其实并不固定,大胆一点,搞起来。