https://mp.weixin.qq.com/s/My7SJlrOPHzBaggbBwjJ0Q

昨天看了一本书(不到 300 页),特别符合当下人人都要做自媒体的环境,书名叫《人设、流量与成交》。

引用一下教长老枯荣的豆瓣用户的评论:

“世界就是一个巨大的楚门世界,人设是为了变现,一切都是谎言而已。挺好的一本书,不一定要搞自媒体,但是侧面看看人家是骗你用的是什么手段,就挺获益不少……”

有很多启发,但也未必完全赞成,比如这一段:

「这也是在短视频发展的这些年中,诸多头部网红崛起又衰落的原因。如果我们试着回忆,就会发现,崛起的网红大部分是因为“真”;而衰落的网红大部分是因为“假”。」

我认为是有点偷换概念了….这是将“内容吸引力下降”偷换为“假”,实际用户可能只是对重复套路感到无聊,无关真假。对方换个套路或者同一个套路换个人,依然能凑效。

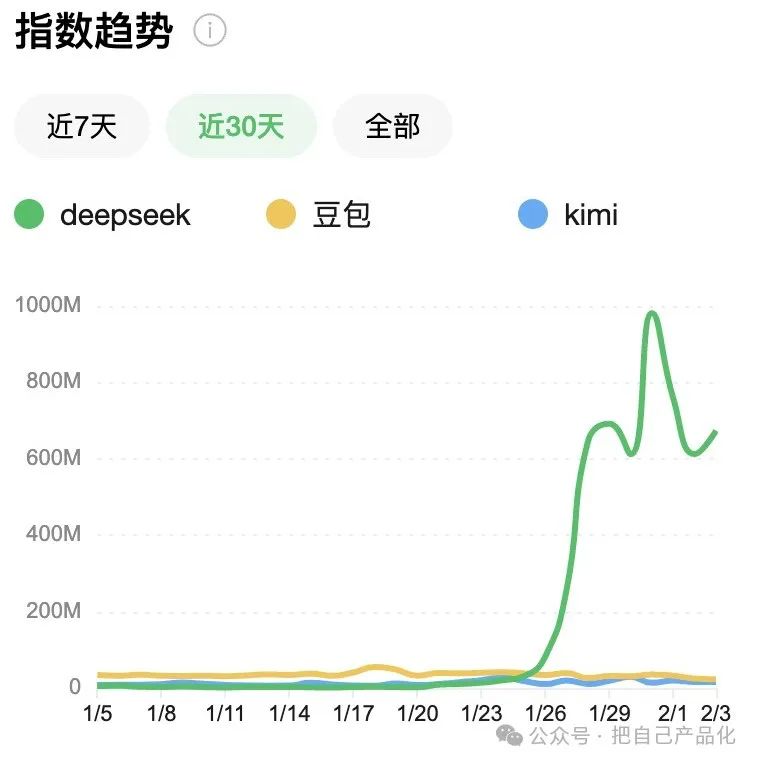

但我挺喜欢里面的方法论和举例的,对于短视频创作者来说,最重要的其实是你脑子里有一个框架,照猫画虎,而这本书里提供了很多有效的“公式”,你再结合类似 deepseek 这样的 AI 工具,能给出很多灵感。

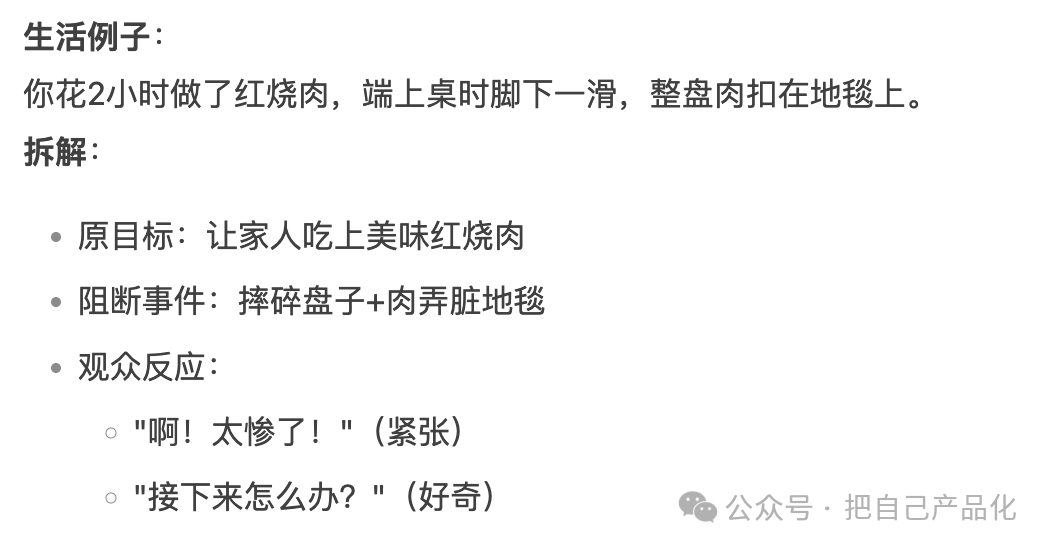

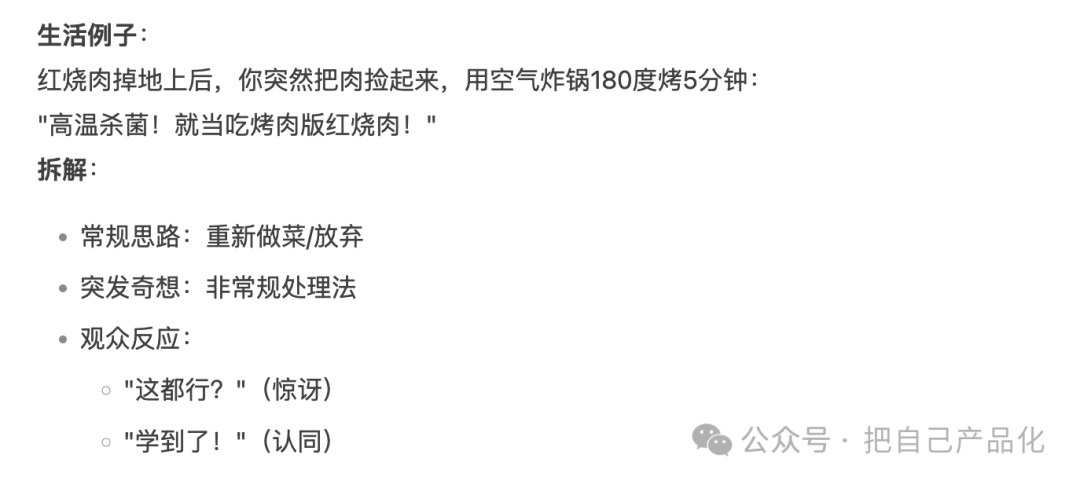

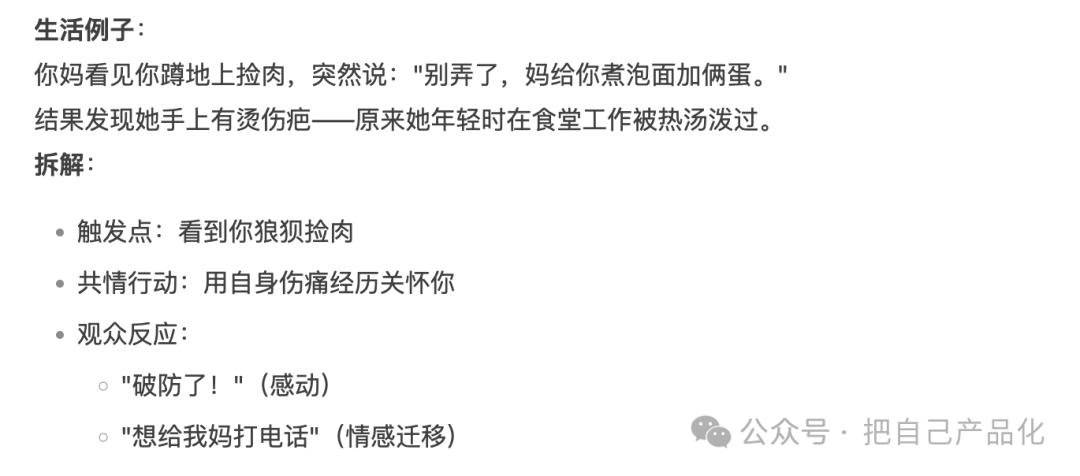

比如有一章提了「创作突发事件的三大内容结构模型:目标阻断、突发奇想和见状恻隐」,我们就可以把相关信息直接抛给 AI,让它来帮你更好的理解,甚至照着这个公式来输出脚本:

目标阻断 → “眼看要成功,突然出幺蛾子”

突发奇想 → “灵光一闪的歪招居然管用”

见状恻隐 → “看不得别人受苦,必须帮一把”

而上面的内容就构成书的第一部分:

视其所以

出自《论语·为政》中“子曰:视其所以,观其所由,察其所安。人焉廋哉?人焉廋哉?”

这构成了孔子识人方法的完整体系:(要了解一个人)应看他言行的动机,观察他所走的道路,考察他做事时的心情。这样,这个人怎样能隐藏得了呢?

所以这本书的第二部分就叫

观其所由

起因和态度。

1,起因是你做一件事的动机和理由。就像我们交朋友时,不仅要看对方做了什么,更想知道他为什么这样做。

观众判断一个人是否可信时,本能会追问”他为什么要这么做”。好的起因就像埋下一颗种子:

✓ 展示你是怎样的人(比如有责任感/细心/仗义)

✓ 让行为变得合情合理

✓ 引发观众”原来如此”的情感共鸣

比如一个视频说的是「小明发现邻居奶奶独居腿脚不便(善良),所以每天绕路送早餐」

加入起因就揭示了人物的内在品质(观察到他人困难+主动关怀=善良),如果只说「小明每天给邻居送早餐」就只是单纯的行为,只是事实(送早餐)。比直接说”这是个善良的人”更有说服力。

但这还只是「纯正向品质」,按照作者那意思,加「负向品质」形成反差就更容易有流量了。就是说白了「短视频的本质是社交,而一个完美的人是难以被“社交”的。」

那我用前面我举例的小名的故事,引入「负向品质」就是:

小明平时连自己早餐都懒得做(懒散),但发现邻居奶奶偷偷啃冷馒头(共情触发点),从此每天提前半小时起床准备热粥(负向+正向对冲)

这个人设就变成了:“不完美的利他者” = 自身缺陷(负向)+ 为他人克服缺陷(正向)

再进阶下去就是:

小明送粥3天后想放弃(惰性),直到发现奶奶把空碗洗得发亮摆在门口(细节触动)。现在他每天在便签上写冷笑话贴碗底(从利他到情感联结)

甚至:现在奶奶也开始回赠他谜语纸条,虽然字歪歪扭扭的(不完美但可爱

总结下来就是:

「不完美好人」的人设会比「完美圣人」获得更高转化效率——因为用户既想成为他,又觉得自己能成为他。

这么一大堆还只是说把「品质」埋在起因里,除此之外还有挑战和冲突。

「所谓冲突,就是信息与信息碰撞后在用户心里呈现的反差感。起因和主内容碰撞可以产生化学反应,产生1+1>2的效果。」

我的理解是,在内容创作中,巧妙制造「冲突」能让普通故事瞬间抓住眼球。这种冲突本质是让两个矛盾元素碰撞,激发观众的心理反差。

反转:用前后打脸制造记忆点

核心公式:立flag + 行为反转 = 真香现场

书里用到了王境泽「真香梗」这个经典案例:

起因:富二代发誓「饿死也不吃农家饭」(建立高傲人设)

反转:抱着饭碗憨笑「真香」(颠覆预期)

效果:全网疯传表情包,入选年度网络用语

省略:用信息差制造钩子

核心公式:截断因果链 + 跨时空拼接 = 悬念黑洞

书里提到的两个案例:

「因《爱莲说》读后感被撤职语文课代表」,属于「隐藏冲突」,周敦颐名篇与撤职的荒谬关联。

「22岁女大学生在私人会所读懂社会真相」,属于「悬念设计」:年龄/身份与场所的强烈反差。

我延展了下,还想到几种,比如,穿搭博主西装革履配工地拖鞋(视觉对冲法),60岁奶奶跳女团舞(身份错位法),离婚后,我嫁给了闺蜜的儿子(语言暴击法)。

掌握冲突制造术,本质上是在训练「反套路思维」。当观众以为猜到结局时,用180度反转打破预期,这种认知颠覆带来的多巴胺刺激,正是内容病毒传播的底层逻辑。

如果你发的内容属于比较专业的内容,如何引发大众的好奇?

那就需要「建立博弈」,在起因中建立博弈,就是将小众内容大众化的方法,提升观看动机和传播效果,这样能获得更多的流量。

其中博弈中不可忽视的因素就是成本,其实也好理解,博弈双方熟的人要付出“比较大的代价”,这些都为博弈增添了悬念和挑战,使得观众愿意投入时间观看整个过程。

比如我现在比较爱看的包鱼塘系列, 有冤大头花了九万块钱包了个鱼塘,最后捞上价值几千块钱的鱼……

这种思维方式的核心就是让内容不仅仅是单纯的信息传递,而是通过有趣的情节、冲突和博弈来吸引观众的注意,从而打破小众内容的局限,吸引更广泛的观众群体。

同时,在短视频创作中,如何巧妙地运用起因,利用文字、画面和情感的碰撞来引发共鸣,也是一个值得深思的技巧。

2,态度

态度不仅仅包括观点和行为倾向,核心是立场。

不同的立场来源于个人的价值观,而每个人的态度都是独一无二的。

有一个关键是保持一致、真实且符合用户需求的态度。

想象一个人刚开始创业时,他经常在社交媒体上分享创业的艰辛,跟粉丝互动频繁,态度谦逊。他会说”我们都是从零开始”,“一起加油”这样的话。

后来生意做大了,突然开始发布高消费的生活方式,对粉丝的态度也变得高高在上。从”一起奋斗”变成了”你们不努力””穷是因为懒”这样的言论。

如果一个人的态度总是随着外部环境剧烈波动,那很可能说明他缺乏稳定的价值观支撑。

这个道理不光适用于网红,也适用于普通人的人际交往。保持真诚且前后一致的态度,是建立长期信任关系的基础。

书里还说了三个能正确表达态度,迅速获取用户信任的方法(也能看出来很多网红的人设都是用类似方法论“装出来”的):

(1)做能展示个人品质的事情。

通过展现个人的真实品质,如孝顺、善良、坚持等,可以在消费者心中建立信任。

(2)做你的竞争者做不到或不在意的事情。

通过专注于竞争者忽视的细节,能够为品牌创造独特的价值。

(3)做你本可以不做的事情。

超出常规的举措往往能打破消费者的认知,获得他们的信任。

察其所安

分析一个人的行为以洞察其价值观和兴趣所在。

这让我们思考如何在短视频中传达和激发用户的共鸣。

也是两个部分:感悟与发心。

1,感悟:通过直观的表达让观众感受到我们与他们之间的共鸣,观众会觉得我们是“同类人”,从而激发他们的信任和互动。感悟的本质是「价值观的显微镜」

– 感与悟的二元结构:

感:对现象的直觉反应(如”环卫工人很辛苦”)

悟:价值观驱动的深层解读(如教育警示/环保意识)

案例对比:两位母亲的教育场景揭示,相同的”感”可能衍生出截然相反的”悟”

– 价值观的显影剂原理:

潜意识的价值观通过”悟”显性化

形成路径:家庭背景(第一位母亲)→社会资本→价值排序

检验工具:突发场景下的即时反应最能暴露真实价值观

– 自媒体时代的价值观经济学:

相对于完美人设,用户更信任有缺点的博主。也是感悟的作用:识别与吸引

缺陷-优点共生模型,每个人的优缺点都能代表某个群体:抠门→省钱达人,急性子→高效执行者,敏感→情感导师。

– 感悟的作用:影响

价值观设置是商业转化的杠杆。

销售的本质是影响而非单纯的推销

通过感悟来影响用户的购买决策

举例说明如何通过价值观来销售产品:

卖衬衫时不只是介绍产品,而是传递”精简生活”的价值观

卖耳机时不只是讲功能,而是传递”学会独处”的观念

这部分我认为的核心观念就是:

成功的自媒体人要敢于展示真实的自己,包括缺点

找到自己的”生态位”很重要,要明确:我是谁?我能代表谁?我能为谁提供价值?

高水平的营销是通过价值观的传递来影响用户的决策

2,发心:让观众看到我们真正的意图与目标,这不仅是建立短期信任的关键,更能促进长期的关系维护。

发心决定目的,目的决定行为。

作者认为在营销中,,”发心”(内在动机和价值观)比技巧更重要。同样的内容和表达方式,因为发心不同,会产生完全不同的效果。

– 发心的定义:

是说话或行为的内在原因和动机

体现一个人的价值观和道德观

是别人能感知到的价值取向

– 发心与前面提到的起因的区别:

起因是外显的,发心是内隐的

起因是主动交代的,发心是被动感受的

– 文章提出几种不同层次的关系模式:

店铺号 → 店与人的关系

产品号 → 产品与人的关系

品牌号 → 品牌与人的关系

节目号 → 节目与人的关系

人与人的关系(最理想的关系模式)

在获得用户信任的效率方面,人>品牌>产品。

– 案例:

小饭馆老板娘案例:

能快速建立个人连接

通过称谓拉近关系(”老弟”、”姐”)

实现客户黏性和影响力

(还记得人设没有崩塌的东北雨姐的风格么~)

同样是介绍蔬菜的视频:

阿姨视频(260万点赞):以母亲身份教导

菜贩视频(1594点赞):以商家身份推销

差异原因:关系定位和发心不同

比如我们常见的视频中两种不同发心的结尾方式:

商家思维:”请关注获取更多知识”

大哥思维:”希望老弟省钱改善生活”

是不是就一下子明白了?

最终得出结论:做流量型内容时要暂时”忘记”赚钱的目的,而是专注于建立真诚的关系。商业价值会通过建立真诚的关系和正确的发心来自然达成的。

最后:做账号如做人

“你在线下如何获得朋友信任,在线上就该如何经营你的IP。”

商业关系的本质是社交关系:高转化IP共性(董宇辉的”知识型陪伴”)

人设定位的黄金法则:角色身份=行业属性+人格特质

亲密关系建立链路:认知→认可→同理→信任→影响→依赖

用户转化行为链路:停留→观看→互动→关注→购买→复购

这本书的本质就是人性洞察工程,要求创作者完成从”内容生产者”到”关系构建者”的认知升级。在算法统治的流量世界里,真正持久的商业价值,始终建立在人与人之间的真诚连接之上。

2025-02-09

2025-02-08

2025-02-08

2025-02-09

2025-02-07

2025-02-06

2025-02-05

2025-02-04

2025-01-28

2025-01-28