https://mp.weixin.qq.com/s/GrvEgFr-dv2B3pilyLkrUQ

早几个月,Kimi还是不少人的默认首选,朋友圈里随便一问,“用Kimi啊,好用!”结果没过多久,DeepSeek横空出世,风头瞬间盖过前辈,Kimi仿佛一夜之间成了“昨日黄花”。

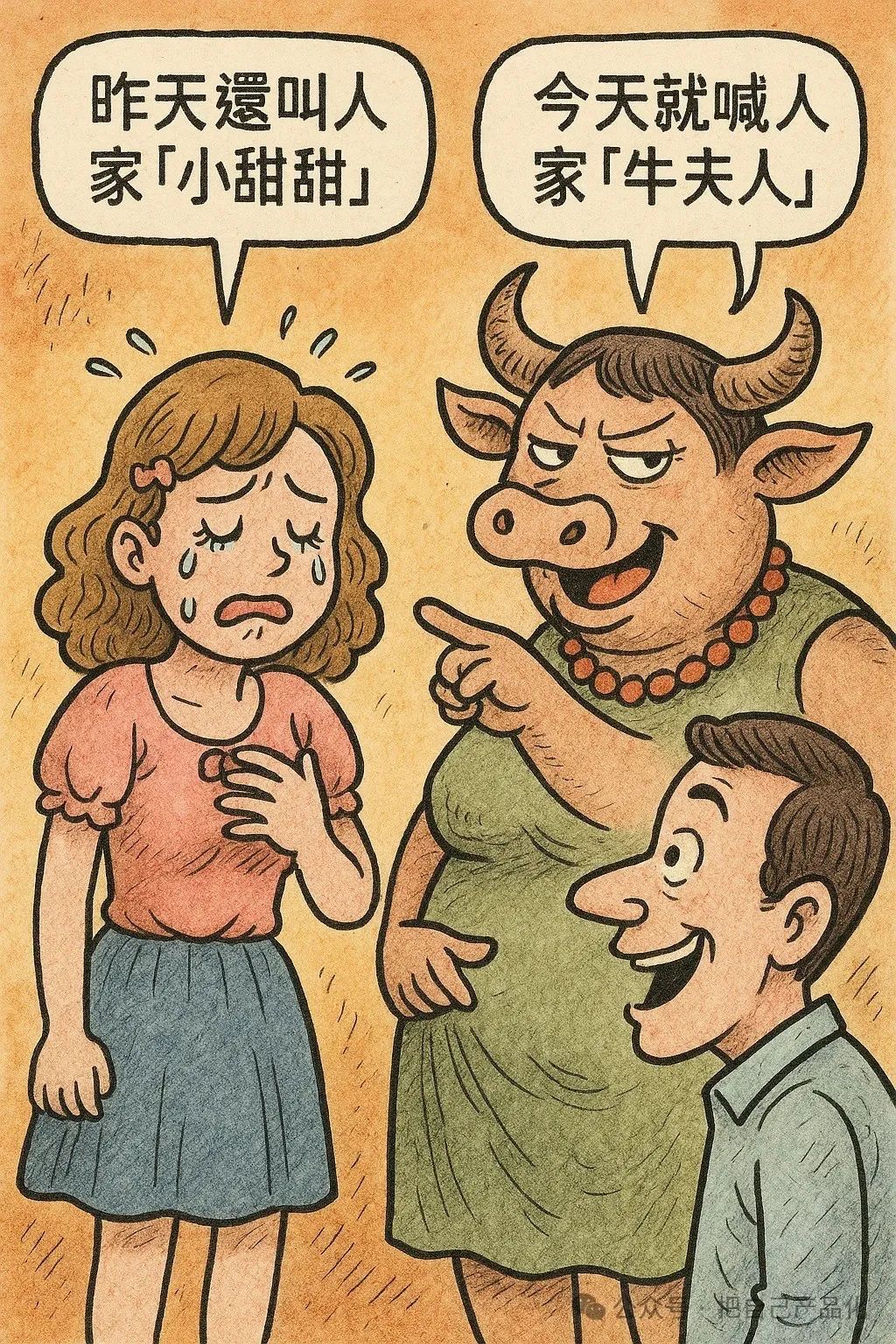

明天呢?没准又冒出个什么SeekPro、ThinkX,把现在的宠儿挤下去。这种“新欢取代旧爱”的戏码,反反复复上演,可“好用”这回事,真有那么容易定论吗?

表面上看,“好用”是个简单评价——用着顺手就是好用呗。可细想,这标准复杂得要命。

每个用户使用 AI 的场景和期望各不相同:有人用于创意写作,寻求表达上的多样性;有人用于编程辅助,看重准确性和专业性;有人用于日常对话,追求人性化和趣味性;有人用于专业领域研究,需要深度和权威性。

不同的人、不同的场景,“好用”的定义天差地别,按理说应该很难达成共识才对。

可现实呢?偏偏总有那么一阵风刮过,大家不约而同地说“这个好用”,甚至演变成口碑营销的传奇。Kimi火的时候如此,DeepSeek火的时候也是如此。

真是用户自己试出来的吗?好像不大可能,大概率是基于“别人说好”来选择的。

这背后,少不了“带节奏”的推手。那些有话语权的人——科技博主、行业大V、甚至厂商的宣传机器,随手一句“这是划时代的突破”,就能让一个产品一夜爆红;反过来一句“这个不行”,就能让人避之不及。

普通人呢?AI 这东西动辄几百亿参数,训练数据一堆术语,谁有空去拆解底层逻辑?自然是听个响、跟个风。加上社交媒体的放大效应,一个“好用”的标签贴上去,立马滚雪球,至于工具本身到底好在哪,可能没几个人真说得清。

更别提人性里的那点小懒惰。面对复杂选择,我们总爱找个现成的“拐杖”。口碑说好,那就用吧;风向变了,那就换吧。至于那个“无人问津”的工具,可能压根没机会被看见,就被淹没在热闹里了。

这么想想,“好用”到底是工具的质量决定的,还是风向标定的?是我们选了AI,还是AI的“故事”选了我们?

当然,也不能全怪风向。AI 热潮里,大家追的可能不只是技术,还有那份“跟上时代”的兴奋劲儿。