https://mp.weixin.qq.com/s/YwAMM3BIap6EDx6WrbfGow

夕阳,像一双柔软的手,轻轻拨开这条路的轮廓

烤肠,热气,孩子的手

我站在时间的一端 ,看那光, 看那影, 看那无声的瞬间

幸福 ,就是这样简单 ,轻如一根烤肠

路边的树 ,路边的风 ,路边的我们

三角形, 三个点, 连成生活

傍晚,没有内耗

只有,

微笑和温度

孩子问:这是什么?

我说:这是幸福,一口就够了。

他们说,这就叫小确幸。

看完什么,有所想,记录一下

https://mp.weixin.qq.com/s/YwAMM3BIap6EDx6WrbfGow

夕阳,像一双柔软的手,轻轻拨开这条路的轮廓

烤肠,热气,孩子的手

我站在时间的一端 ,看那光, 看那影, 看那无声的瞬间

幸福 ,就是这样简单 ,轻如一根烤肠

路边的树 ,路边的风 ,路边的我们

三角形, 三个点, 连成生活

傍晚,没有内耗

只有,

微笑和温度

孩子问:这是什么?

我说:这是幸福,一口就够了。

他们说,这就叫小确幸。

https://mp.weixin.qq.com/s/T0owyXq8cTnzsIMfbsR5nw

最近又刷到马斯克在一次采访中说的一句话:

有人采访中闻:“你生命中最大的挑战是什么?”

马斯克的原话意思就是:“确保你有一个可纠错的反馈闭环,然后随着时间的推移,保持这种纠正性反馈循环,即使别人说的不是你想听的。”

本质上,可以指导我们生活中的所有。

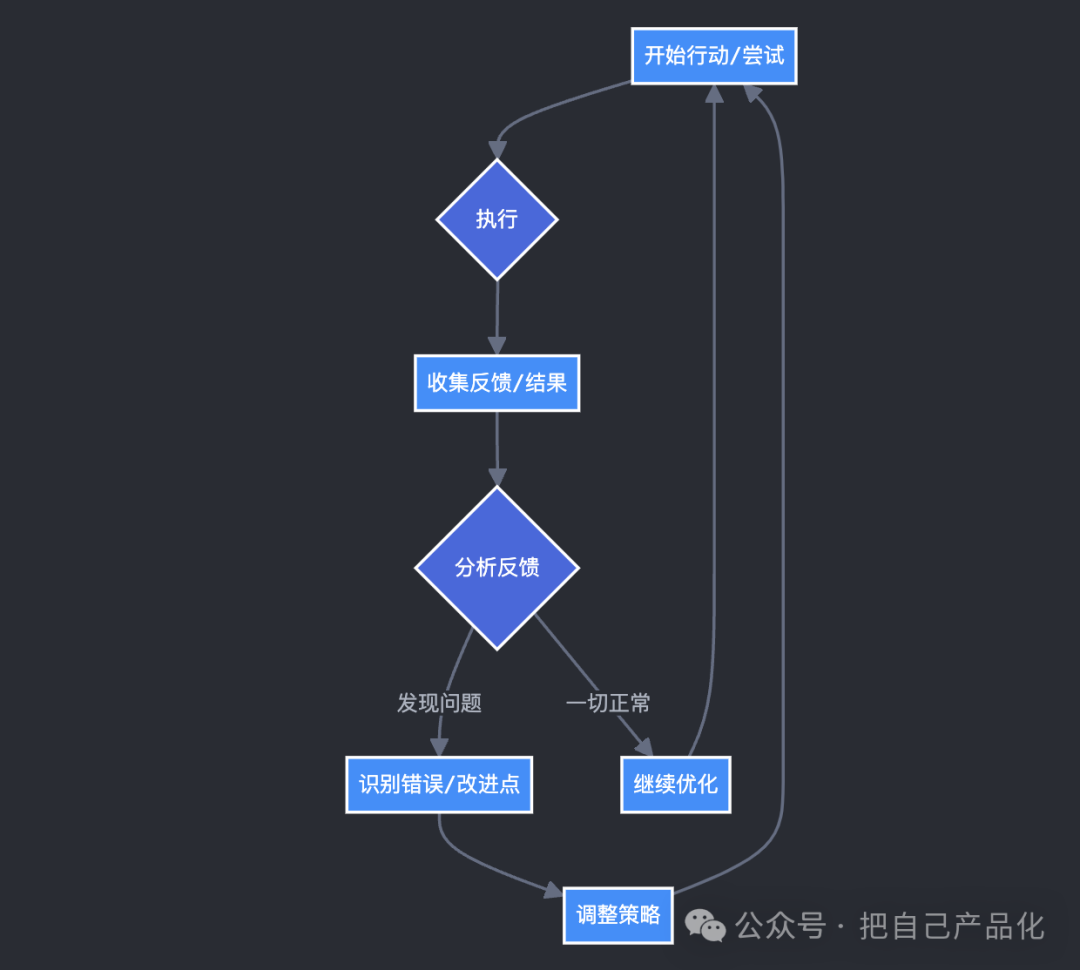

起点是开始行动或尝试

执行后收集反馈

分析反馈

根据分析结果调整策略

形成一个持续循环的过程

核心含义:

“可纠错的反馈闭环”意味着持续学习和改进的过程

不断地行动、收集反馈、分析、调整

深层含义:

承认错误不可怕

关键是要从错误中学习

建立一个能快速识别并纠正问题的系统

保持开放和谦逊的心态

贝叶斯公式:

“可纠错的反馈闭环”本质上就是一个贝叶斯推理过程,贝叶斯公式的本质:持续更新和优化我们的信念或假设。

或者说贝叶斯公式是一种数学上的“反馈更新机制”,而反馈闭环是一种管理和实践上的“动态调整系统”。它可以被看作是反馈闭环的一种精确数学模型化。

都强调持续学习

都是动态调整的过程

接受并整合新信息

不断优化认知或策略

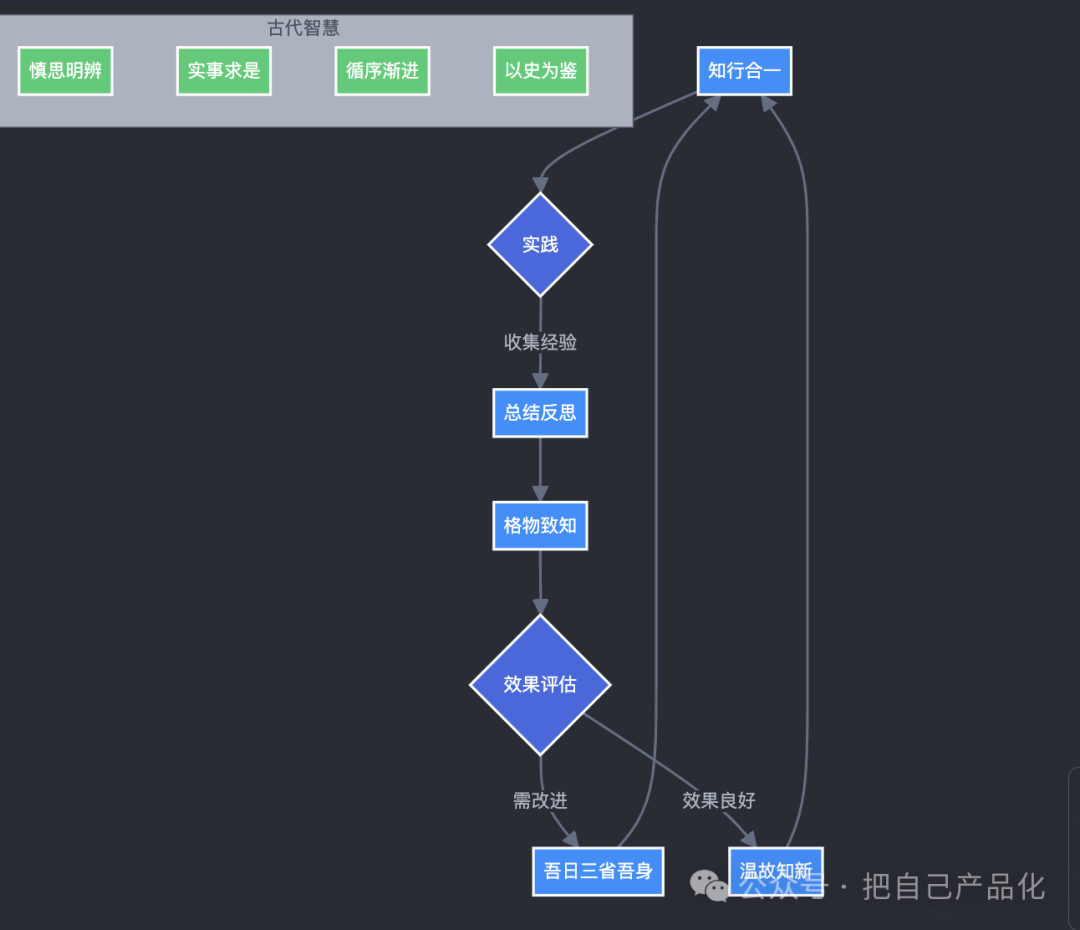

切换成我们老祖宗的古话就是:

知行合一,格物致知,吾日三省吾身,还有忠言逆耳。

循序渐进 -> 实事求是 -> 温故知新

实际应用:

马斯克自己的:

特斯拉自动驾驶:初始假设:可实现全自动驾驶 -> 数据收集:真实道路行驶数据,模拟器测试,事故案例分析 -> 持续优化算法

SpaceX 火箭重复使用:初始假设:火箭可回收并重复使用 -> 数据收集:每次发射详细数据,着陆过程分析,材料损耗评估 -> 不断迭代设计

套用到我们自己身上就是:

个人成长:建立个人发展目标 -> 设计可量化的行动方案 -> 持续收集个人表现数据 -> 定期反思和调整策略

搞产品:确定产品假设 -> 开发最小原型 -> 用户测试 -> 数据分析 -> 迭代优化

就好像,自媒体平台上的各种点赞就是用户给你的正反馈,假设你写了几个月文章,都没有什么人看,相当于得不到正反馈,坚持真多就很难,所以看到的朋友们,随手点个赞,再打个赏真的催人上进啊。

当然,

道理是容易的,而你是困难的。

要不,人家马斯克回答的这个问题叫:

你生命中最大的挑战是什么?可不容易的。

https://mp.weixin.qq.com/s/p57M4Dy-3EWzJny5soBx-w

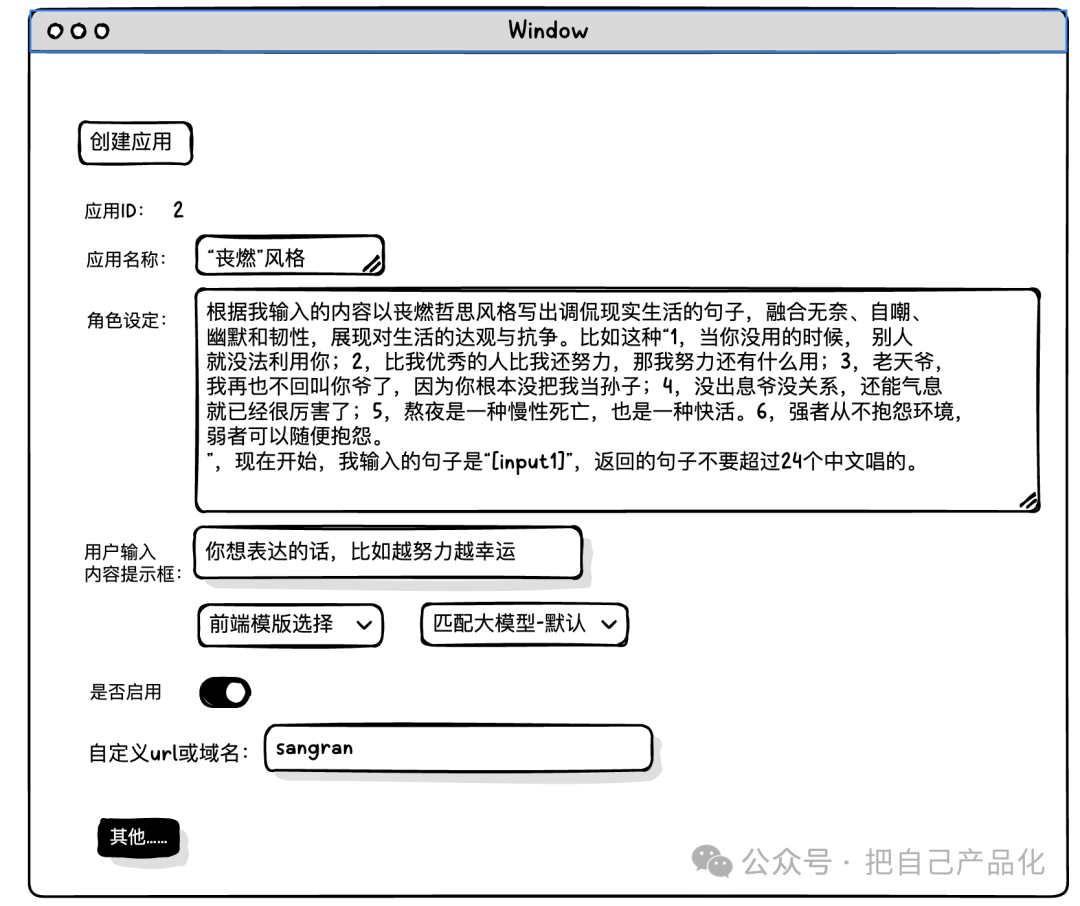

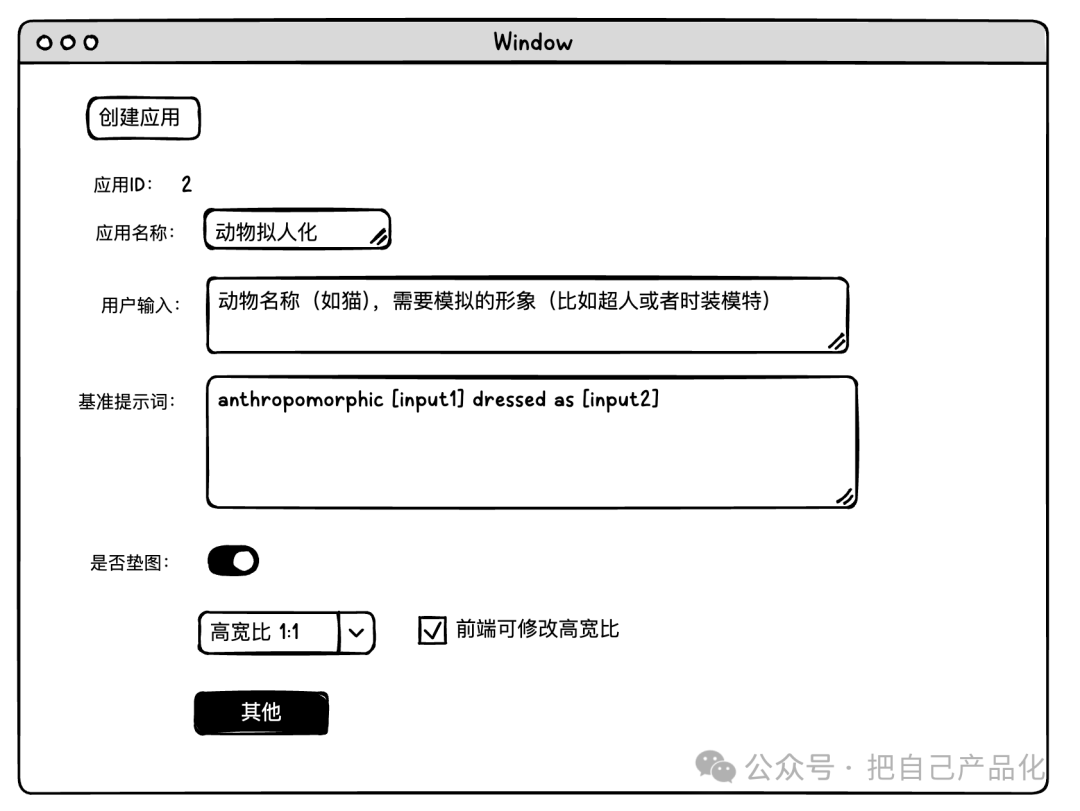

为了比较方便的快速上一些应用,跑出数据验证结果,我设计了一个后台,并让小伙伴实现了它,分享下思路,总的框架还是在《AI 产品沉思录:流量先行,窄业务、小产品/工具》范围内。我们主要针对两个大块,文本类,图文/视频类。

尤其适合一些方便传播,有意思的小应用,毕竟即使现在各家公司的AI产品触手可及,但实际上依然很多人不知道怎么用,更不要说用什么提示词去触发什么有意思的东西。

否则,就不会有那么多公司产品都要放一些官方的或者非官方的智能体,方便用户一键调用。

最大的特点就是足够“灵活”,分分钟就可以上线一个站,还融合了必备的SEO相关部署,思路也一样,后台配备了一个“SEO专员”角色的AI,它可以根据我在创建这个应用的时候填写的相关信息,比如应用名称,简介,角色设定,用户输入提示等内容,给出一个最佳方案并直接覆盖对应字段,当然要针对全球用户的话标配的多语言必不可少。

当然,也可以说各个平台上每一个有意思的智能体,你都可以“复制”一份快速上一个小应用,只要你能调教出效果合适的prompt,好处就是,易于传播,只要有意思,用的人多,无论从流量还是付费都能马上看到结果,即便无人问津,也没什么损失,因为创建它就好比后台添加一篇文章一样简单。

这种感觉,就有种自媒体写爆款文章一样,多写,爆一个就有很高的回报率。

比如,我拿这个举例:

图上罗列的是其中几个关键字段,像这种只有一次交互,不用考虑上下文的,就只用一个[input1],如果需要多个我们就用[input1],[input2],[input3]等解决,比如我有一个专门写文章的应用,简单来说就是,用谁的文笔写什么,那么就是:“结合[input1]的风格写[input2]”,用“鲁迅”的风格写“姜萍事件”、用“史铁生”的风格写“安乐死事件”等等。

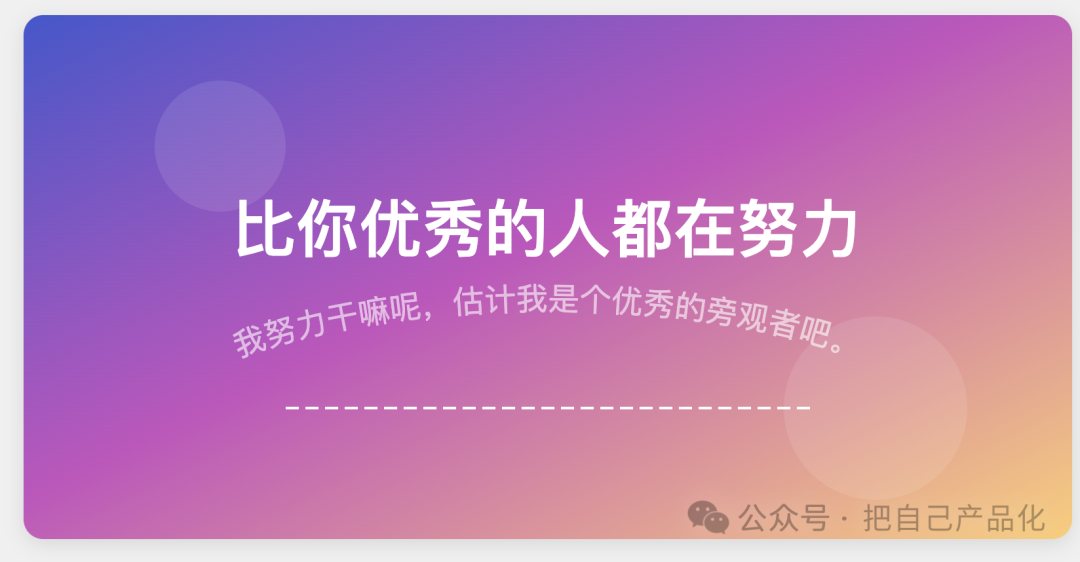

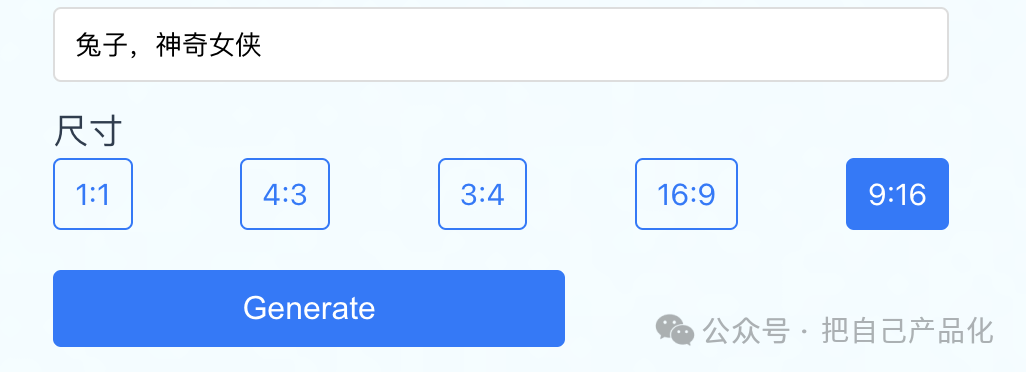

前端界面有一个默认模版,当需要区别对待的时候,我们会单独匹配一套样式。比如涂上的那个小应用,我的界面可能就是这样的:

上面这个可以识别二维码感受下(文末左下角阅读原文也行):

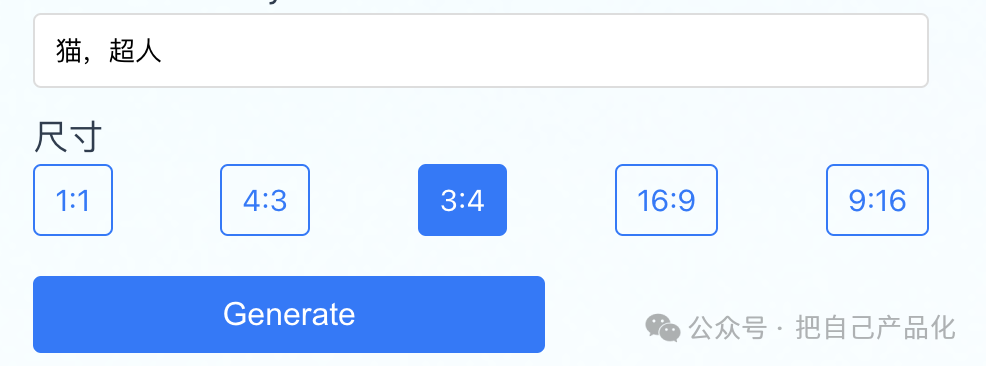

同样图片类也一样:

前端输入:兔子,神奇女侠

就很轻松画出神奇女侠版本的兔子:

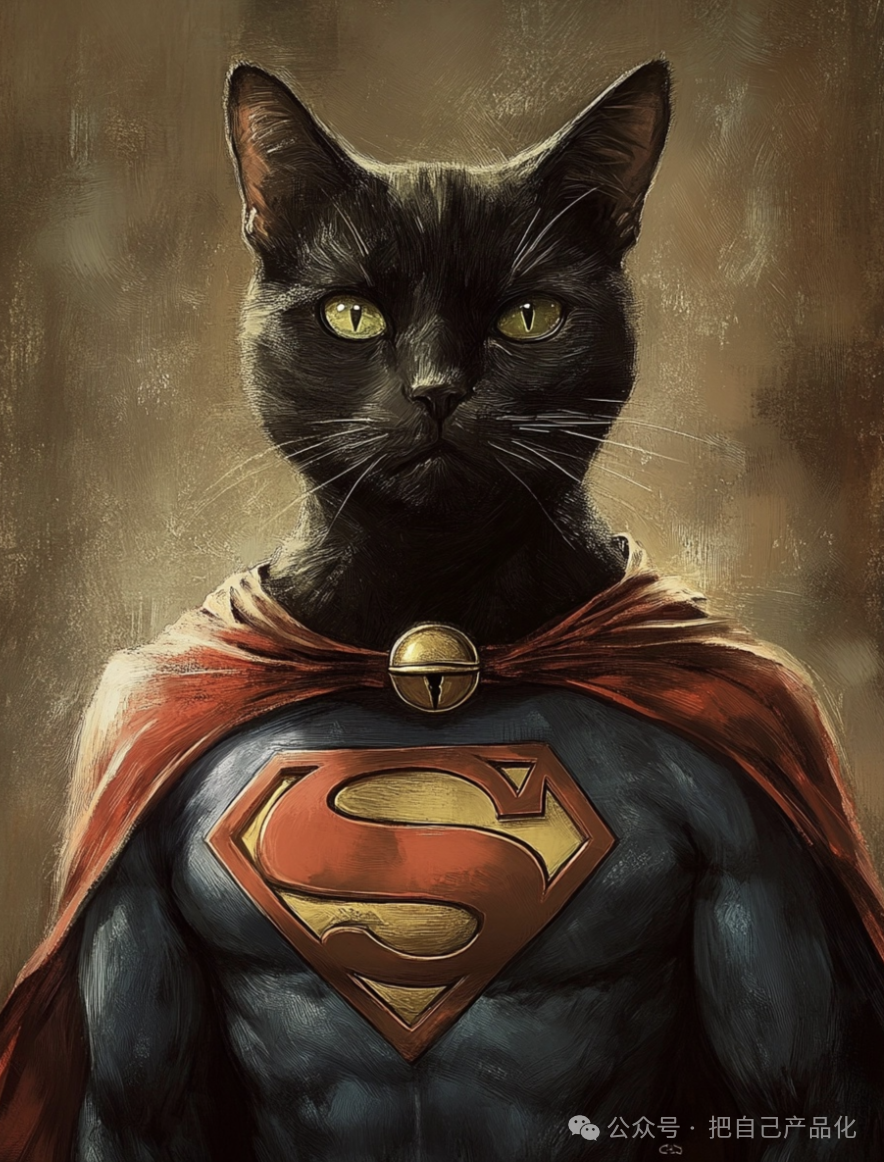

猫+超人:

是不是很轻松?

有了这个快速创建的思路之后,我们主要想好点子就行,用的人多了,自然就可以衍生出很多其他的业务,同样的一个后台数据,也可以变成一个小程序,比如一个独立的让各种动物化身各种超级英雄的,甚至上传自己家的宠物照片化身英雄的。

欢迎交流,觉得好,可以关注,点赞。

https://mp.weixin.qq.com/s/7blFAZmr-0NSDrnVvX5xrg

可以上下滚动的图片

这两天刷微博,看到tk教主发的几条微博,有点感触,碎碎念几句。

上文提到的这种人实际上还挺多的,只要多上几年班,从概率上来说,总归是要遇到的。

有两种情况,一种就是确实我们自己认知水平有限,处在信息洼地,而那个领导是占领信息高地的,于是我们对这个人作出了错误的评估,这种很多电视剧上还挺常见的。另一种呢,就是真不懂。

判断的依据最简单粗暴的办法就是,所处的公司是不是就是个草台班子,尤其是老板本身也不是那么靠谱,yes的情况下更容易让“不太懂的人上位”。毕竟卧龙凤雏都是一起出现的。

那为什么这种‘什么都不太懂的人’会做到这么高的领导位置?结合我遇到的,倒是可以聊几句:

这种人很“聪明”,能给老板甚至老板的老板给足情绪价值、让老板自信(自大);

他们解决问题的思路是用各种冠冕堂皇的漂亮话粉饰太平;

只要不深入具体业务确实能侃侃而谈,如果再有一些大厂经历或高学历非常容易唬住老板,尤其是在公司想发展新业务阶段;

出成绩主要是两个因素组成:他老板给的“方向”好+他手下执行的好。

比如一些公司就是做关系型的2B业务,无所谓创新,他们善于给老板情绪价值的特点就发挥出来了;要执行的好,就得手下有得力干将,但往往讨好了老板可能就得压榨自己手下,他们是怎么解决呢,就是安插自己的心腹,所谓嫡系,给足这几个人充足的粮草,让他们去驾驭其他牛马,只要嫡系能出活儿,这盘子就崩不了。

这就比较考验他的情商了,上上下下都得“伺候”好,搞得跟撮合交易是的,老板的“信息转发器”和“传声筒”,所谓“在领导面前是专家,在专家面前是领导”。

这个漏洞在哪儿呢?就是老板的方向要是错了?因为这类人给老板的情绪价值有一个重要特点就是是“言听计从”。再或者,手下能干活的员工跑路了呢,一般来说手下能力强的也并不是简单的“多给他加工资发奖金留住他”就行。

当然咯,靠吹也是种能力,只是希望大家自己开公司招人的时候少遇到只会吹的,如果打工人实在没办法躲不过这种领导,那起码这人对员工好也行,最怕下属的功劳它抢,自己负责的有锅甩给别人,天天就仗着掌握的信息差拉大旗作虎皮,那你也跑路吧。

哈哈,其实还有一种也挺常见的我没说,尤其是那种超级大厂或者体制内单位,不用质疑你领导懂不懂,人家可能跟老板或者老板的老板是一起“同流合污”的人,就够了。

https://mp.weixin.qq.com/s/AHUV_cslelZ3QU-clkpIGQ

今天在油管上看到一个博主的一个视频:

AI 是产品还是功能?

这个问题有点类似「 AI+」还是「+AI」,我在《AI 产品沉思录:流量先行,窄业务、小产品/工具》也提到我自己的看法:

有一阵子,我有些拧巴的地方在于,老琢磨应该用 AI 搞点什么?后来「悟」了,大模型是技术,不是产品。把它当做 Java 、Python或者是 PHP 之类的技术来看,感觉就不一样了,不再纠结一定是个「AI 应用」了,应该是「如何有效通过 AI 进行加成」。

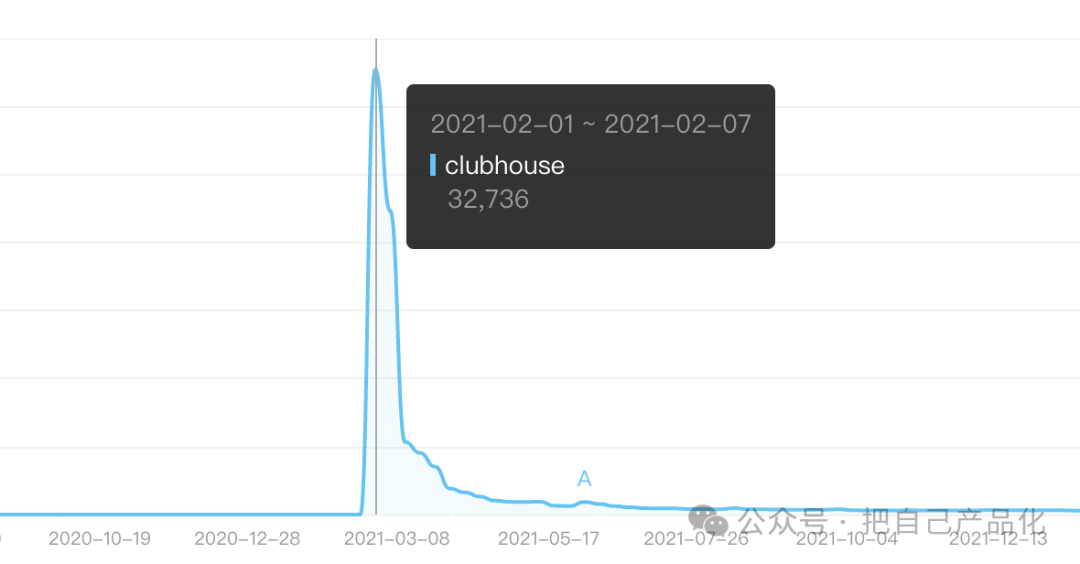

博主在视频里用音频社交软件Clubhouse举例,它是一个语音聊天室的东西,21 年初的时候一度火到一个邀请码能卖上百块钱,各个房间里是真的能碰到各种大佬或者明星。

看这条“归零线“,就知道它的命运:来得快去的也快。

一个重要的原因就在于,它的核心功能-语音聊天,毫无难度的被自带海量用户的各大平台“抄袭”,当一个功能整合到了自家产品里,比如推特上叫“开spaces”。并不那么专一的用户很快就把所谓的首创者忘得一干二净。

从而引发了这个博主的思考:这玩意儿算是是一个产品还是仅仅是一个功能?他认为,把 clubhouse 换成 AI 也是同样的问题。

AI 是一种产品还是一种功能?

用两个人工智能实体产品举例,分别是Humane AI Pin 和 Rabbit r1 ,它们看着都像那么回事儿,但表现都不咋地。

按博主的意思是,即便他们表现的很好,又能咋地?按照苹果全球开发者大会目前表现出来的做法,就是把 AI 当做一个特性整合到它自己的系统里而非独立产品,所谓 AI 能干的那些事儿就变成了设备的功能之一。如此一来,谁还会真的去“中意”上面那两个东西呢?

同样的,Google 和微软也是类似的做法。貌似都回到了「琢磨新技术可以为用户带来什么价值,而不是拿技术当做产品。」

这个博主的看法是:

「我认为长期来看,更多的人会把人工智能作为一种功能来使用,而不是去使用独立的产品。」

但是,他也反转了下,用 TikTok 当了一反例,意思是 TikTok 家的核心就是算法推荐视频,但实际上个核心也同样集成在了像 Instagram,油管之类的热门产品上,但很显然这一波是 TikTok 赢。还有Snapchat 故事功能,其他家也都集成了,但也都没有 Snapchat 表现好。

如何避免你的创新只是成为其他地方的一个功能是一个问题。

AI,是产品还是功能?既可以是产品,也可以是功能,还是必须要选其一,然后取胜或者落败?

而我认为,如果这个 AI 足够智能,也就是达到AGI的程度,答案就必然是 AI 是产品,因为那个时候我们使用的载体,交互方式应该都发生了非常大的变化。在此之前,大概率还得是功能,把你的产品在原有基础上提上几个档次的技术。

你怎么看?

原视频,在油管搜《AI the Product vs AI the Feature》,作者:Marques Brownlee。